Une brève histoire…

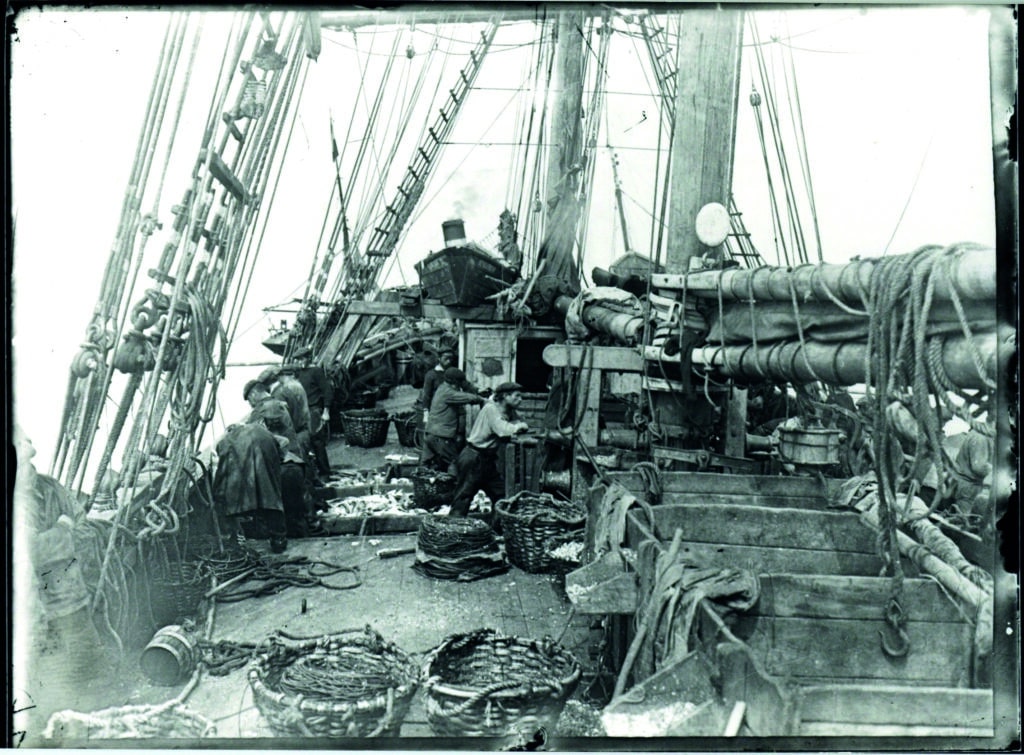

Animation dans le port de Saint-Pierre à l’arrivée des goélettes de Grande pêche (début XIXe siècle)/ L’Arche Musée et Archives-DR.

Saint-Pierre-et-Miquelon, un archipel forgé par la mer

Depuis le XVIᵉ siècle, Saint-Pierre-et-Miquelon vit au rythme de la mer. Son port naturel accueillait alors marins bretons, normands et basques venus pêcher la morue et chasser la baleine sur les riches bancs de Terre-Neuve. Ces passages réguliers ont peu à peu donné naissance à une communauté insulaire tournée vers les ressources maritimes.

Les conflits franco-anglais du XVIIIᵉ siècle ont durement éprouvé l’archipel : destructions, déportations et désertification. Ce n’est qu’en 1816, après le traité de Paris, que 700 pionniers acadiens, colons et marins sont revenus s’y établir, relançant la vie économique autour de la pêche côtière.

Au fil du XIXᵉ siècle, la pêche à la morue a façonné la société locale et assuré son essor : en 1890, Saint-Pierre-et-Miquelon comptait déjà 6 000 habitants et plus de 4 500 saisonniers venus soutenir la grande pêche et le séchage de la morue à terre.

* Guerres de la révolution française

**Le traité de Paris de 1814 met fin au règne de Napoléon.

Goélettes dans la rade de Saint-Pierre avant 1866. En 1889 , on pouvait compter 223 de ces navires dans la colonie avec 3 756 hommes d’équipage. Cliché Edouard Littaye.

L’Arche Musée et Archives-DR.

La Petite Pêche

À deux dans une embarcation (souvent un patron et son fils), les hommes quittaient la côte à l’aube. Les trajets se faisaient à la voile ou à la rame, d’abord sur des chaloupes, puis sur des navires à fond plat, légers et maniables, mieux adaptés au travail : les doris (motorisés par la suite, vers 1910-1920). Le métier n’était pas une sinécure. Il fallait d’abord s’approvisionner en appâts (hareng, encornet, capelan, ou encore bulot selon les préférences saisonnières du prédateur) avant de se rendre sur le lieu de pêche, une zone de hauts fonds proches de la côte. De simples palangres à main appâtées étaient alors utilisées pour capturer la morue. Une fois la barque remplie de poissons, le petit équipage regagnait la côte où le travail continuait à terre.

Palangre virée sur un doris de petite pêche côtière

Le doris était remonté sur le rivage à l’aide d’un cabestan (treuil à axe vertical) et la préparation du poisson commençait. Après plusieurs opérations de découpage et de lavage, il ne restait du poisson d’origine qu’une plaque de viande blanche, parfaitement propre et sans arête. Dans une cabane nommée saline, construite à proximité immédiate du lieu d’échouage des barques, les filets de morue étaient salés puis séchés sur la grave familiale (terrain caillouteux du rivage). Cette « morue sèche » était finalement vendue à des négociants ou armateurs représentés dans l’archipel. La rémunération n’avait lieu qu’une fois le poisson vendu hors des îles, selon des cours de marché fluctuants. À Saint-Pierre, l’île aux Marins présente aujourd’hui un véritable instantané de cette époque grâce aux nombreux vestiges conservés, authentiques témoignages du cadre de vie de l’ancienne communauté de pêcheurs.

Travail des morues sur les graves

Doris, cabestans et salines d’époque entretenus par l’association saint-pierraise « les zygotos »dans le but de préserver ce patrimoine maritime en restaurant ces bateaux et en perpétuant les techniques de construction artisanales.

La Grande pêche

Plus au large, les « bancs » de Terre-Neuve sont des hauts fonds peu profonds (en moyenne 100 m de profondeur) où se pratiquait la « Grande pêche » de la morue.

Au XIXe siècle, il s’agissait d’une activité saisonnière s’étendant d’avril à fin septembre. Les navires utilisés étaient des goélettes, bateaux à voile rapides et maniables, d’origine locale (coloniales) ou métropolitaine. Une fois sur la zone de capture, de petites barques (d’abord des chaloupes peu sûres, puis des doris à partir de 1870) étaient mises à l’eau depuis les goélettes pour aller filer des palangres. Bien que la morue fût alors abondante, la vaste zone de pêche (équivalente à la moitié de la superficie de la France) nécessitait du capitaine les meilleures compétences pour repérer les secteurs les plus prolifiques.

La journée des pêcheurs commençait par la préparation des engins et le boettage des hameçons. Chaque doris mouillait jusqu’à 25 lignes, chacune munie d’environ 70 hameçons pour une longueur moyenne de 133 m. Les lignes étaient lestées sur le fond au moyen d’ancres, leur présence en surface étant signalée par une bouée.

Après quelques heures d’immersion, les marins revenaient pour virer les lignes. Par temps de brume, le risque de se perdre en mer était la hantise des équipages de doris.

Dans ces conditions météorologiques, seul le tintement d’une cloche placée sur le mât de misaine des goélettes au mouillage leur permettait de s’orienter.

La plupart des disparus en mer le furent de cette façon, dérivant dans le brouillard.

Une fois les petites barques revenues au vaisseau-mère et leur chargement transbordé, l’équipage devait encore procéder au filetage des poissons. Un partage des tâches très rationalisé permettait un traitement optimal des produits. Certains réalisaient l’étêtage, d’autres l’éviscération, puis le tranchage. Cette dernière étape, la plus technique, consistait à enlever l’arête centrale et à « habiller » la morue en lui donnant une forme plate. Les filets habillés étaient ensuite lavés à grande eau puis finalement salés en cale. La compétence du marin en charge de l’opération de salage déterminait la qualité du produit final et, par conséquent, le revenu espéré de la campagne.

Le poisson ainsi transformé était appelé morue verte (ou morue au vert), mais il était également possible de produire de la morue sèche grâce au travail sur les graves, à terre. Les années 1875 à 1885 furent marquées par des captures record, avec des exportations annuelles s’élevant en moyenne à 20 000 tonnes de morue sèche. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, cette période fut le point culminant d’une activité prospère, constituée par les armements de goélettes, la pêche côtière et d’importants mouvements de navires dans le port, qui se ravitaillaient en marchandises diverses, déchargeaient ou exportaient le produit de la pêche.

Sur le pont d’un goélette de grande pêche (XIXe siècle)

Les graves

Les graves sont des champs de pierres sur lesquels des filets de morue salée étaient séchés sous l’action combinée du soleil et du vent. On eut recours à cette technique (typiquement française) de façon industrielle sur les rivages plats et caillouteux de la baie de Saint-Pierre. L’avènement des techniques de conservation modernes, sur les bateaux ou dans les usines de transformation et de congélation à terre, mirent progressivement fin à ce travail fastidieux.

Séchage des morues sur les graves

Le XXe siècle

Au début du XXe siècle, l’apparition de chalutiers à vapeur changea rapidement la donne. Le nombre de captures augmenta et le prix de la morue chuta. Saint-Pierre perdit de son intérêt comme base d’avitaillement. La flotte des goélettes, autrefois recensée à plus de 200 navires, déclina à seulement 40 unités à la veille de 1914.

De 1920 à 1933, avec la prohibition en Amérique du Nord, l’archipel devint une plaque tournante du trafic d’alcool et connut un boom économique.

Après la Seconde Guerre mondiale, les navires-usines espagnols, portugais, japonais, allemands et coréens firent de Saint-Pierre une escale internationale. En janvier 1977, le Canada étendit sa zone économique à 200 milles au large de sa ligne de base. Un an plus tard, la France en fit de même autour des îles.

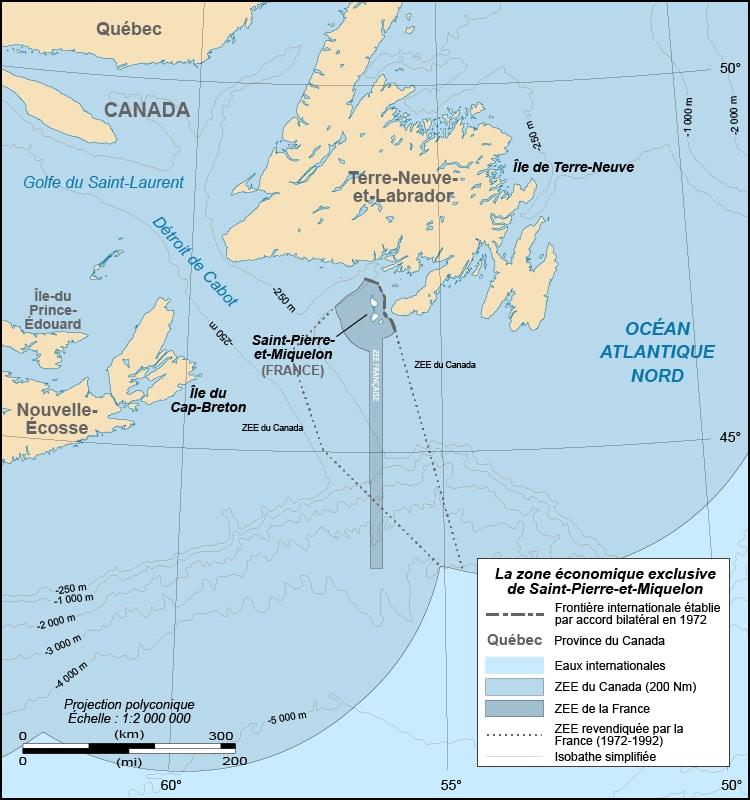

Étant donné que l’archipel se situe à une dizaine de milles de la province de Terre-Neuve, les deux zones économiques se chevauchèrent, ce qui provoqua plusieurs incidents. Le tribunal arbitral de New York se prononça le 10 juin 1992, réduisant la zone économique exclusive (ZEE) de pêche de Saint-Pierre-et-Miquelon à 12 400 km² (contre les 47 000 revendiqués), avec, au sud de l’archipel, un étroit couloir surnommé la « baguette française » de 200 milles de long sur 10,5 milles de large, totalement enclavé dans la zone canadienne jusqu’aux eaux internationales.

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (« FRENCH BAGUETTE »)

Toujours en 1992, en raison de la diminution des ressources halieutiques, le Canada imposa un moratoire sur la pêche à la morue. La crise fut totale. L’activité maritime et marchande, profondément inscrite dans l’ADN culturel des Saint-Pierrais, déclina inexorablement au profit des services administratifs. Ce changement radical impacta fondamentalement la communauté insulaire et l’esprit du lieu.